夏といえば、海やプールでの水遊びの季節。

梅雨が明ければ、インドアな日々から解放され、夏ならではの楽しみが待っています。

ただ、ここで注意したいのが、子どもの夏風邪…。

せっかくの夏を楽しく元気に過ごすためにも、今回は夏風邪とその予防法についてお話しすることにしましょう。

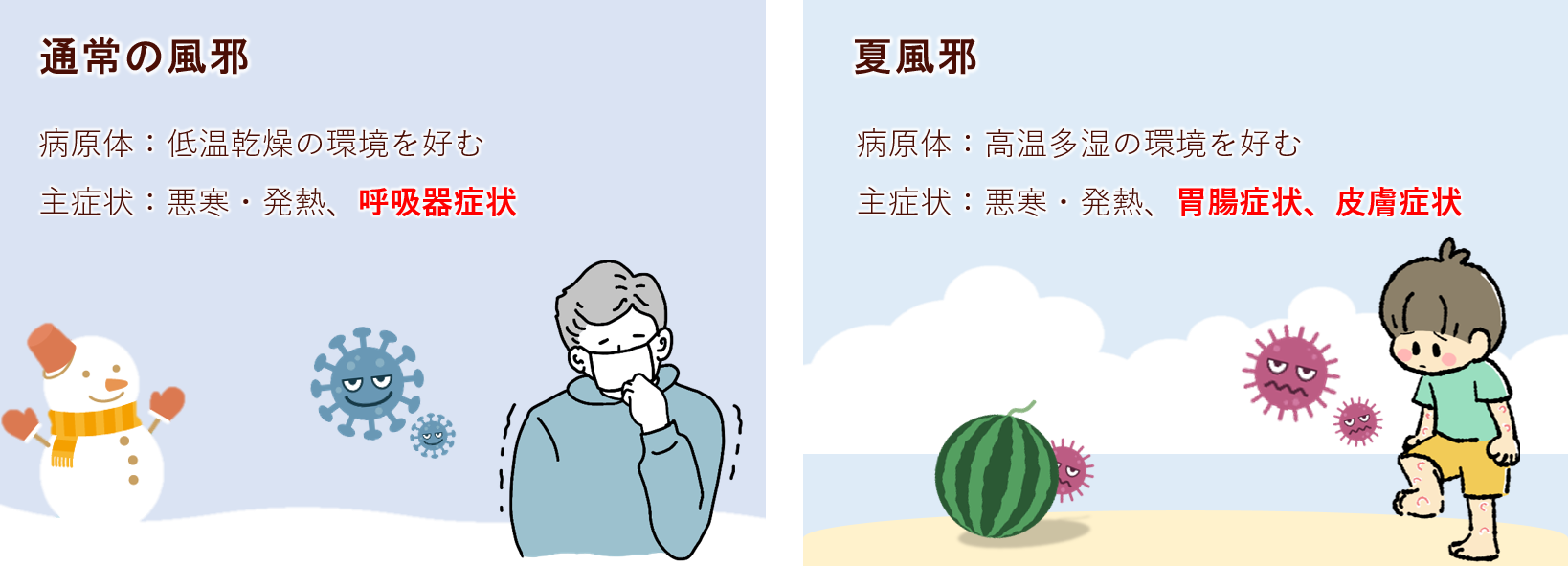

通常の風邪と夏風邪のちがい

風邪は年中かかり得る病気ですが、夏風邪は、一般的な風邪とは原因となる病原体や症状が異なります。

風邪は基本的にウイルス感染によって起こり、病原体となるウイルスの大半は、低温で乾燥した環境を好みますが、中には高温で多湿の環境を好むウイルス(アデノウイルス、エンテロウイルスなど)が存在します。

つまり、夏にこうしたウイルスが活性化することで、夏風邪の流行に繋がります。

また、一般的な風邪では、悪寒・発熱に加え、咳・くしゃみ・鼻水などの呼吸器症状が目立つ一方、夏風邪では呼吸器症状はあまり見られず、胃腸症状や発疹などの皮膚症状が見られるのが特徴です。

主な感染経路

夏風邪は免疫が未熟な子どもがかかる場合がほとんどですが、一時的な免疫低下から大人でも夏風邪にかかることがあります。

夏風邪の原因ウイルスは、主に以下の経路を介して感染します。

- 飛沫感染

ウイルス感染者がくしゃみや咳をすると、唾液や気道分泌物とともに、ウイルスが空気中に飛び散ります。このウイルスが他の人ののどや気管に入ることで感染します。 - 接触感染(経口感染、糞口感染等を含む)

ウイルス感染者の唾液や排せつ物、吐しゃ物などに汚染された物に他の人が触れ、手を洗わないで食事したり目をこすったりすると、口や粘膜からウイルスが侵入して感染します。

夏風邪ではこの接触感染による感染が多いとされています。

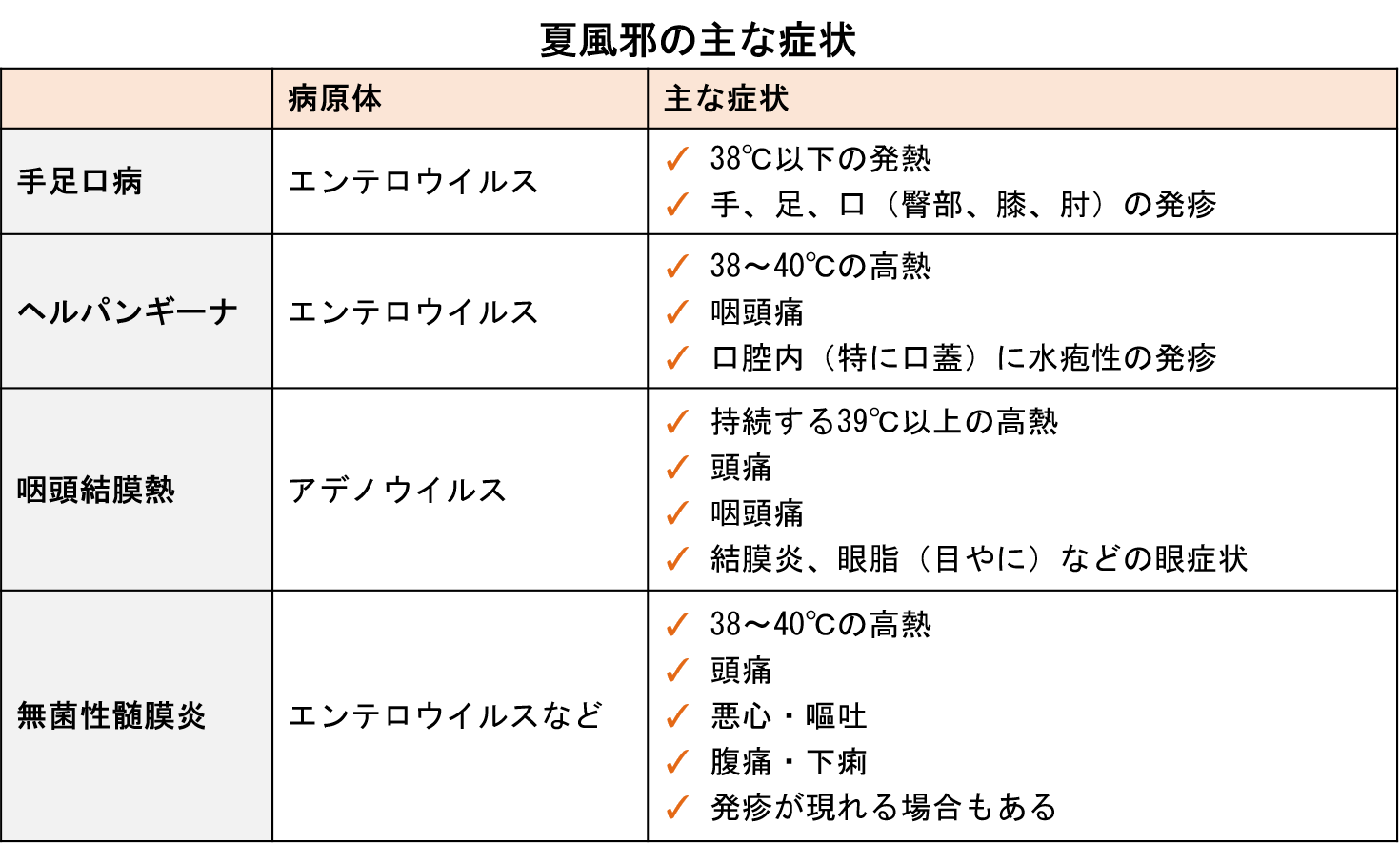

夏風邪の種類

ここで代表的な夏風邪を紹介しましょう。

- 手足口病

病原体はエンテロウイルスで、感染経路は咳やくしゃみによる飛沫感染、排せつ物や水疱の内容物を介した接触感染が主とされます。

発熱(38℃以下がほとんど)や、手のひらや足、口の中などに水疱性の発疹を生じるのが特徴です。 - ヘルパンギーナ

こちらもエンテロウイルスによる感染症で、排せつ物を介した糞口感染や飛沫感染が主とされます。

突然の高熱と咽頭痛が起こり、のどの粘膜の発赤や口腔内(特に口蓋部)に水疱を生じるのが特徴です。 - 咽頭結膜熱(プール熱)

病原体はアデノウイルスで、感染経路は、飛沫感染や接触感染による結膜や上気道からのウイルスの侵入が主です。過去にプールでの感染例が多かったため「プール熱」とも呼ばれますが、現在では衛生管理が進みプールでの感染は減少しています。

高熱、咽頭炎、結膜炎に加え、首のリンパ節の腫れや下痢、腹痛などの症状が生じます。 - 無菌性髄膜炎

ウイルスの感染によって髄膜(脳と脊髄を覆う薄い膜)で炎症が生じる病気で、エンテロウイルスが病原体である場合が多いとされます。

主な症状としては、長引く高熱や頭痛、嘔吐、腹痛、下痢のほか、発疹が現れる場合もあります。

これらの夏風邪は自然治癒する場合がほとんどですが、まれに重症化する場合もあるため、症状が激しい場合や、高熱が数日続く場合には、医療機関を受診しましょう。

夏風邪をひかない、長引かせないために…

- こまめな手洗い・うがいで感染予防を

夏風邪の病原体となるウイルスは接触感染や飛沫感染が主です。

外出後やお手洗いの後、食事前など、こまめに手洗いやうがいを行い、ウイルスを洗い流すことが大切です。

- 胃腸に負担をかけない食事と十分な休養を

夏風邪は基本的に予防薬も治療薬もなく、高熱や脱水など症状に対する対症療法を行いながら、安静にすることが基本です。

そこで、風邪を長引かせないためには、風邪のときに乱れやすい胃腸機能を整えて十分に栄養を摂り、身体が持つ病気を治す力(闘病力)を高めていくことが大切です。

ただし、無理に食事を摂ろうとすると、かえって胃腸に負担をかけてしまいますので、なるべく消化の良いものを、無理のない範囲で摂るようにしましょう。

子どもでは、口内の発疹が痛み飲食を嫌がることもあります。なるべく軟らかく、飲み込みやすく、また刺激の少ない食べものにするとよいでしょう。

また夏場ですので、無理に身体を温めて発汗を促すと、かえって体力の低下や脱水を招くため、空調を調節して温度・湿度を適正に保つことも大切です。

ホノミ漢方の夏風邪対策

前述のとおり、夏風邪の原因ウイルスに対する特効薬は基本的にありませんが、夏風邪を少しでも早く治すためにできる対策をまとめますと…

①今起こっている夏風邪の症状を鎮める

②乱れた胃腸機能を整え、消化の良い食事を摂り、しっかり栄養補給をする

➂十分に身体を休め、夏風邪を治す力を高める

これら3つが挙げられます。

ホノピレチンEP錠(第2類医薬品)

そこでホノミ漢方では、夏風邪の回復を助ける生薬と、つらい症状を鎮める西洋薬を組み合わせた生薬配合のオリジナル風邪薬「ホノピレチンEP錠」がオススメです。

※この医薬品は「使用上の注意」をよく読んでお使い下さい。アレルギー体質の方は、必ず薬剤師、登録販売者にご相談下さい。

また、風邪に限らず、病気が長引いて体力低下が著しい場合には、次のようなお薬を使用することもできます。

パナパール錠(第3類医薬品)

パナパール錠は、胃腸機能と血行・ホルモンバランスを整える生薬と、滋養強壮の生薬をバランスよく配合した内容のお薬で、身体全体の調子を整えながら闘病力を高める働きをします。

パナパール(第3類医薬品)

パナパールは、前述のパナパール錠と基本構成は同じですが、その割合の大半を滋養強壮の生薬(ハンピ)が占めており、特に倦怠感の症状が強い場合にオススメです。

今回ご紹介しましたお薬は、ホノミ漢方会会員の薬局・薬店でお買い求めいただけます。

お薬は体質や病状を考えて正しく服用することが大切ですので、どのようなお薬が適しているのか、お近くのホノミ漢方会会員の薬局・薬店で詳しくご相談下さい。

ホノピレチンEP錠やパナパール錠、パナパール、その他のお薬を試してみたい方、お住まいの近くで取扱店をお探しの方は、弊社お問い合わせ窓口(剤盛堂薬品 学術部)までご相談下さい。