ズキッとくるおしりの痛み! ときにはポタポタ出血も…

それは、国民の3人に1人が悩んでいるとも言われる『痔疾』です。

近年は、病院への受診率も徐々に増えてきているものの、恥ずかしさから相談しづらいと思う人もまだまだ多いようです。

なかなか治らぬつらい痔の症状…

実は貴方のそのお悩みは、痔を起こしやすい体質によるものかもしれません。

今回は、『痔疾』の詳細と対策法についてご紹介していきましょう。

痔疾とは(肛門の構造)

痔疾は肛門周囲に起こる疾患の総称で、肛門部の血行が悪化し、うっ血することで生じます。

しかし痔疾と言っても、出血が多いものや痛みの激しいもの、また外から腫れを感じるものなど症状は様々で、これらの症状は、痔の成因や出来る場所によって分類されます。

まずは、痔疾に関わる肛門部の構造について確認していきましょう。

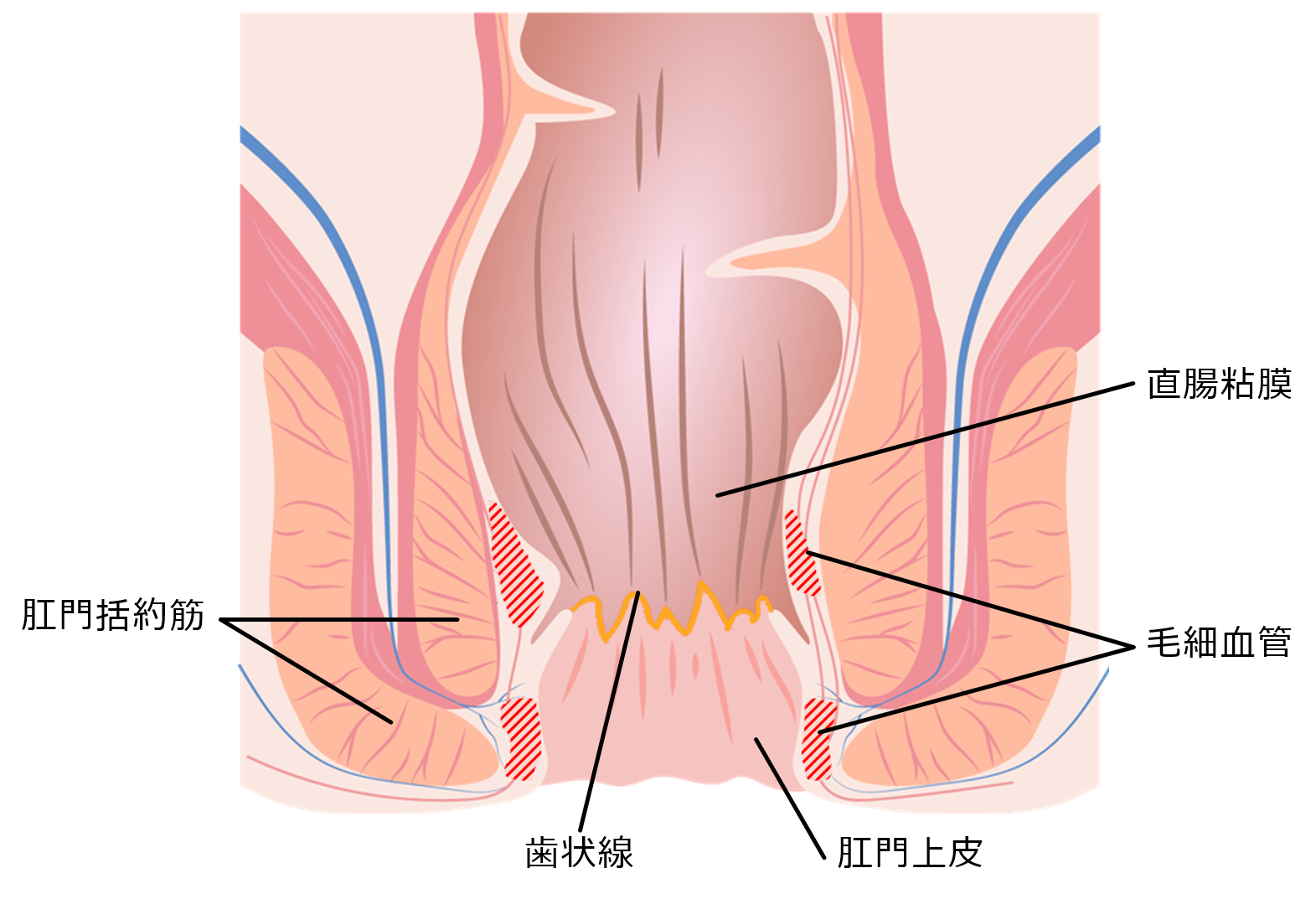

肛門とは、直腸とおしりの皮膚の間をつなぐ2~3cmほどの部分を指します。

この肛門の周囲には、便の通り道をすぼめて便を体内に留める働きをしている「肛門括約筋」が存在します。

肛門括約筋の周囲には、毛細血管が集まってクッションを形成しており、これらが密着することで、肛門をぴったりと閉じることができます。

しかし、長時間座った姿勢を続けていたり、便秘で長時間いきんだり、スポーツで踏ん張ることが多い人は、肛門部が圧迫されるため、肛門部の血行が悪くなり、痔を起こしやすくなります。

また、肛門は体内と体外をつなぐ部位です。そのため、肛門の中間部には粘膜と皮膚の境目があり、この境目を「歯状線」と呼びます。

この歯状線よりも上側の直腸粘膜(粘膜部分)には、知覚神経がないため痛みはありませんが、歯状線よりも下側の肛門上皮(皮膚部分)には、知覚神経が存在するため、痔が出来ると痛みが生じてくるのです。

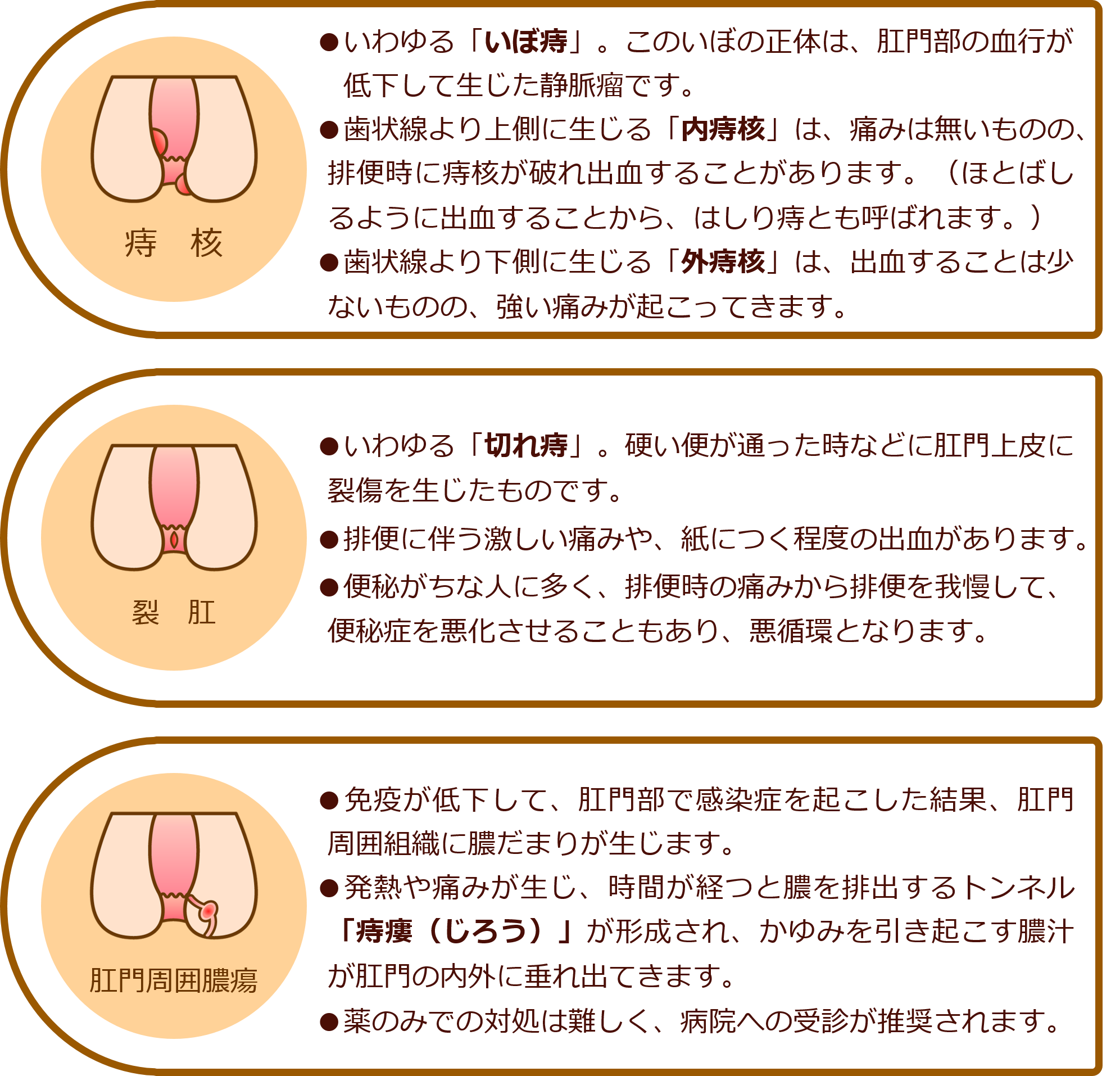

痔疾のタイプ

痔疾は、症状や患部の状態によって、以下のように分類されます。

痔疾は症状の軽いものから重いものまで幅広く、特に痔の出来始めの頃には症状が少なく気付かない場合もあります。

しかし、痔を放置していると徐々に悪化してしまい、より負担の大きい外科的処置が必要な状態に発展してしまうため、なるべく早めの対策が大切です。

一般的な痔疾の治療法

では、痔疾の治療方法としてはどのようなものがあるのでしょうか?

一般的には、痔の出来る場所や重症度に応じて、以下のような治療法が選択されます。

①薬物療法・保存療法

裂肛や、軽度の痔核であれば、基本的には生活改善に加えて、消炎作用や止血作用のある坐薬や軟膏などを使用して、痔疾の症状の緩和を行います。

②ゴム輪結紮(けっさつ)法・硬化療法

痔核が大きい場合や、いきむと内痔核が肛門から脱出してくる場合には、痔核をゴム輪で括り壊死させる、血液凝固剤で固めて自壊させるなどの処置を行います。

➂手術

重症化の進んだ痔核の場合には糸で括って切除し、重症の裂肛の場合には肛門括約筋を切開して肛門を広げて、排便時の苦痛を緩和するなどの手術を行います。

また、肛門周囲膿瘍や痔瘻に対しては、膿瘍の摘出や痔瘻の部位を切除するなどの手術を行います。

このように、病院では痔の症状を改善する治療が行われる場合がほとんどです。

しかし、これらはあくまでも対症療法にすぎないため、痔の根本的な原因を取り除かなければ、症状を繰り返すことになってしまいます。

痔疾の養生法(生活習慣の改善)

痔を起こしにくくするには、痔の根本原因「肛門部でのうっ血」を起こさないようにすることが大切です。

そこで、普段の生活の中では以下のポイントを意識し、養生をしていくとよいでしょう。

●身体を動かす習慣をつけましょう

長時間同じ姿勢を続ける学生やデスクワーカー、コロナ禍で急速に普及したテレワークなどによる在宅時間の増加など…。

なにかと同じ姿勢を続ける現代人は、おしりの血行が悪くなりがちです。

そこで、長時間同じ姿勢が続く作業時には、定期的にストレッチを行う、普段からウォーキングを行うなどの習慣をつけ、滞った血流を巡らせていくように意識しましょう。

●身体を冷やさないように気をつけましょう

特に血行が悪くなりがちな人は、出来るだけ身体を冷やさないことが大切です。

例えば下着やタイツ、腹巻などを身に着けるようにして、お風呂はなるべく毎日入り、湯船にゆっくりと浸かるよう心がけるとよいでしょう。

また、夏場は冷たい物の摂りすぎや、エアコンをきかせすぎたり、薄着で過ごす…などの、身体を冷やす習慣はなるべく避けましょう。

●食習慣を整え、自然な排便を目指しましょう

便秘しがちな人では、腸の血行が悪くなりやすく、また便も硬くなりやすいため、排便時の痛みや出血が起こりやすくなります。また、排便時に強くいきむことで、肛門部の血行が悪化しやすくなります。

そこで、便秘を改善するには、バランスの良い食事を心がける、食物繊維を意識的に摂る、水分補給をしっかり行うなど、食習慣の改善が効果的です。

また、下痢しがちな場合にも、いきむ回数が多くなったり、肛門部で炎症が起こりやすくなることから、肛門部の血行の悪化にもつながります。

辛い食べ物や刺激の強い香辛料の摂りすぎは、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)を過剰にして下痢を起こしやすくしたり、肛門に刺激を与えてしまうため、避けるようにしましょう。

いずれの場合も、決まった時間にバランスの良い食生活を心がけ、リラックスした気持ちで過ごし、自然な排便が続くようにしていくことが大切です。

ホノミ漢方における痔疾の対策法

繰り返す痔の悩みを改善するためには、痔を起こさないための生活改善に加え、痔を起こす根本的な原因を取り除いていくことが大切です。

ホノミ漢方には、「肛門部のうっ血」を起こす原因に働き、痔を起こす体質を改善する、のんで治す痔の薬「ホノミもへじ」があります。

●ホノミもへじ

ホノミもへじのルーツは、江戸時代後期に活躍した水戸藩の医者 原南陽によって考案された漢方薬「乙字湯」にあります。

元々は、野戦に赴く武士の陣中常備薬のひとつとして作られたこのお薬…

しかし、現代人よりもずっと体力がある当時の武士向きに考えられた乙字湯は、虚弱な体質の現代人の身体には負担となる場合があります。

そこで、この乙字湯を参考に、胃腸の弱い現代人に使いやすく、血行不良から起こりやすい女性の痔にも使えるように…と考え出されたのが、この「ホノミもへじ」です。

その改良ポイントは以下の通りです。

| 痔疾用内服薬「ホノミもへじ」3つのポイント |

|

1.胃腸の弱い現代人のための処方構成 乙字湯に配合される胃弱な人には負担となる「オウゴン」を除き、腸を刺激して便通を促す「ダイオウ」の量も少なくしました。 2.女性の痔にも対応できる処方構成 血行不良になりやすい女性のために、血行対策の生薬「ボタンピ」「トウニン」「コウカ」を新たに配合しました。 3.痔出血にも対応できる処方構成 出血対策として、止血に働くカイカの主成分「ルチン」を配合しました。 |

これらの工夫により、「ホノミもへじ」は現代人の痔にもより安心かつ有効に働くお薬といえます。

効能・効果

脱肛(で痔)、裂肛痔(きれ痔)、外痔核(いぼ痔)、内痔核(はしり痔)

構成生薬

今回ご紹介しましたお薬は、ホノミ漢方会会員の薬局・薬店でお買い求めいただけます。

お薬は体質や病状を考えて正しく服用することが大切ですので、どのようなお薬が適しているのか、お近くのホノミ漢方会会員の薬局・薬店で詳しくご相談下さい。

ホノミもへじを試してみたい方、お住まいの近くで取扱店をお探しの方は、弊社お問い合わせ窓口(剤盛堂薬品 学術部)までご相談下さい。