春の訪れとともに猛威をふるう花粉症。街角では、マスクをしている人の姿をあちらこちらで見かけるようになります。

春の訪れとともに猛威をふるう花粉症。街角では、マスクをしている人の姿をあちらこちらで見かけるようになります。

そこで今回は、これからの季節に多くの人を悩ませる「花粉症」についてお話ししましょう。

花粉症とは

花粉症は、スギやヒノキといった植物の花粉によって鼻や目などでアレルギー反応が起こる病気です。クシャミ・鼻水・鼻づまり・目のカユミなどの症状が起こるのですが、これらの症状は花粉の飛散量が多いほど悪化します。

また、飛散量が多いと、これまで花粉症でなかった人が新たに花粉症を発症することも多くなると言われています。

では、花粉の量はどのような時に多くなるのかと言いますと…

また、花粉の飛散数自体が年々増加する傾向にあり、過去10年間の花粉飛散数の平均値を比較すると、東京では10年前の約2倍も多く飛散しています。

また、花粉の飛散数自体が年々増加する傾向にあり、過去10年間の花粉飛散数の平均値を比較すると、東京では10年前の約2倍も多く飛散しています。

この飛散数の増加なども関係し、花粉症の有病率は全国平均で29.8%にもなり、今後も増え続けることが予想されます。

花粉症はまさに、現代の「国民病」ともいえる病気の1つです。

花粉症の起こる仕組み

花粉症は次のような過程を経て発症します。

現代医学では…

現代医学では、症状を抑える薬を用いる「薬物療法」が中心です。また、病院などの医療機関では、原因となっている花粉のエキスを少しずつ注射することで花粉の反応を弱めていく「減感作療法(免疫療法)」や、鼻の粘膜を切除したりレーザーで焼いたりする「手術療法」を行うこともあります。

市販されている鼻炎薬には、次のような成分が配合されています。

| 成分 | 働き |

|---|---|

| 抗ヒスタミン薬 (クロルフェニラミン、マレイン酸塩など) |

肥満細胞から放出されたヒスタミンなどの化学伝達物質の受容体への結合を防ぎ、くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどの症状を緩和します。副作用として、「眠気」「口渇」などの症状が起こることがあります。 |

| 副交感神経抑制薬 (ベラドンナ、総アルカロイドなど) |

副交感神経の働きを抑制し、鼻汁の分泌を抑えます。同時に、この副交感神経抑制作用により、鼻汁だけでなく唾液の分泌も抑えることで起こる「口渇」や、「眼圧上昇」「排尿困難」などの副作用が出ることが知られています。 |

| 交感神経刺激薬 (プソイドエフェドリン、フェニレフリンなど) |

血管収縮作用により、鼻粘膜のうっ血を改善し、鼻づまりを解消します。しかし、鼻粘膜血管以外の交感神経を興奮させる働きにより、心臓や血圧に問題のある人、虚弱者などは服用に注意が必要とされています。 |

漢方では…

花粉症に一般的によく使用される漢方処方と言えば、「小青竜湯」。 その構成生薬を見てみますと、

花粉症に一般的によく使用される漢方処方と言えば、「小青竜湯」。 その構成生薬を見てみますと、

![]()

であり、これらの内、「麻黄」という生薬が小青竜湯という処方の中心的な働きを担っています。

この麻黄には交感神経興奮作用があり、鼻水や鼻づまりの症状を効果的に鎮めていく働きがあります。しかし一方で、麻黄の交感神経を興奮する働きに耐えることができない次のようなタイプの方への使用には、注意する必要があります。

ホノミ漢方では…

花粉やハウスダストなどによるアレルギー性鼻炎の改善薬として、

花粉やハウスダストなどによるアレルギー性鼻炎の改善薬として、

ホノミ漢方には生薬配合鼻炎薬「ホノビエン錠deux」があります。

ホノビエン錠deuxはアレルギー症状を改善するd-クロルフェニラミンマレイン酸塩などの成分に加えて、鼻炎症状を改善する6種類の生薬が配合されており、くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどのつらいアレルギー症状を取り除いていきます。

<ホノビエン錠deuxを構成する薬物>

このホノビエン錠deuxには副交感神経抑制薬が配合されていないため、「口が渇きにくいタイプの鼻炎薬」ということができます。

このホノビエン錠deuxには副交感神経抑制薬が配合されていないため、「口が渇きにくいタイプの鼻炎薬」ということができます。

また、市販されている鼻炎薬の多くに配合されている交感神経刺激薬や、「麻黄」といった生薬も配合されておらず、その代わりとして鼻炎症状を改善する6つの生薬が配合された内容となっています。

日常生活で気をつけること

病気を治療する上では、日頃の養生が非常に大切です。そこで、日常生活における花粉症対策について、ご紹介しましょう。

花粉症対策としてまず大切なことは、

『アレルギーを起こす原因となる花粉との接触をできる限り防ぐこと』です。

そこで、日常生活での花粉を避けるポイントとして、以下のことに気を付けましょう。外出する時

花粉の飛散量が多い日の外出は控える

天気予報などで花粉の飛散量をチェックし、多い日はなるべく外出を控えましょう。

マスクやメガネをする

マスクやメガネなどで花粉との接触を防ぎましょう。

家に入る前に花粉を払い落とす

家の中に花粉を持ち込まないようにしましょう。

帰ったら、手洗い・洗顔・うがいを

花粉は手や顔にも付いています。また、うがいで喉に入った花粉も洗い流しましょう。

家の中では

洗濯物はなるべく屋内に

外に干した場合には、取り込む前に花粉を払い落とすようにしましょう。

部屋が乾燥しない様にする

花粉の粒子は湿気を含むと重くなりすぐに落下するため、部屋の中は加湿しましょう。

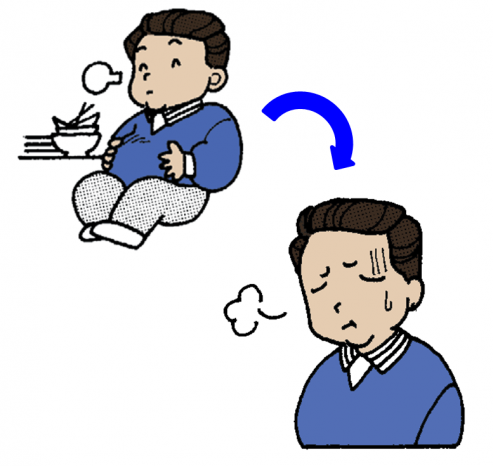

また、漢方の考え方の1つに「陰陽五行説」というものがあり、

その中では

『鼻の病気を治していくためには、胃を大事にすることが必要』と考えられています。

そのため、

・規則正しい食生活を送ること

・暴飲・暴食を避けて、胃をいたわること

などを心がけることが、鼻の病を治す時の大切なコツになります。

(1)医師や薬局・薬店とのコミュニケーション

(1)医師や薬局・薬店とのコミュニケーション

これら化学伝達物質が、鼻の粘膜の血管や神経に作用して、くしゃみや 鼻水、鼻詰まりの症状を引き起こす

これら化学伝達物質が、鼻の粘膜の血管や神経に作用して、くしゃみや 鼻水、鼻詰まりの症状を引き起こす 鼻腔の周囲には、右のような4つの空洞があり、総称して「副鼻腔」 と言います。その副鼻腔の粘膜で、細菌やウイルスの感染によって炎症 を引き起こし、膿のような粘液がたまる病気が副鼻腔炎です。

鼻腔の周囲には、右のような4つの空洞があり、総称して「副鼻腔」 と言います。その副鼻腔の粘膜で、細菌やウイルスの感染によって炎症 を引き起こし、膿のような粘液がたまる病気が副鼻腔炎です。  アレルギー性鼻炎では「小青竜湯」が、そして蓄膿症では「葛根湯加川キュウ辛夷」 といった処方がよく用いられます。

アレルギー性鼻炎では「小青竜湯」が、そして蓄膿症では「葛根湯加川キュウ辛夷」 といった処方がよく用いられます。  麻黄の主成分エフェドリンは、鼻づまりを改善しますが、これは鼻粘膜の血管を収縮させるためです。

麻黄の主成分エフェドリンは、鼻づまりを改善しますが、これは鼻粘膜の血管を収縮させるためです。

かぜの一種でくしゃみ、鼻みず、鼻づまりといった鼻の症状だけを訴えますので、急性鼻炎とも呼ばれます。この鼻かぜの原因は、ウイルスやマイコプラズマや連鎖球菌などの病原微生物のほか、急な温度や湿度の変化を受け、身体を冷やしたりすると起こります。しかし、原因のほとんどがウイルスの感染によるものと言われています。

かぜの一種でくしゃみ、鼻みず、鼻づまりといった鼻の症状だけを訴えますので、急性鼻炎とも呼ばれます。この鼻かぜの原因は、ウイルスやマイコプラズマや連鎖球菌などの病原微生物のほか、急な温度や湿度の変化を受け、身体を冷やしたりすると起こります。しかし、原因のほとんどがウイルスの感染によるものと言われています。 更に、急性鼻炎で発熱やのどの痛みが出てきたときにお奨めしたいのが…

更に、急性鼻炎で発熱やのどの痛みが出てきたときにお奨めしたいのが…

副鼻腔に起こった炎症が治まりきらず、細菌感染を繰り返すために、副鼻腔内に膿が溜まっている状態です。

副鼻腔に起こった炎症が治まりきらず、細菌感染を繰り返すために、副鼻腔内に膿が溜まっている状態です。

このような症状が頻繁に起こる人は、「胃食道逆流症」の可能性があります。

このような症状が頻繁に起こる人は、「胃食道逆流症」の可能性があります。

【高齢者の場合】

【高齢者の場合】 【若い人の場合】

【若い人の場合】

「回数が少ない」「残便感がある」

「回数が少ない」「残便感がある」 体力のある便秘(実性便秘)

体力のある便秘(実性便秘) 体力のない便秘(仮性便秘)

体力のない便秘(仮性便秘) 胃の働きが悪い

胃の働きが悪い  血液の巡りが悪い

血液の巡りが悪い  胆汁が小腸に分泌されない

胆汁が小腸に分泌されない  体力のある便秘(実性便秘)から体力のない便秘(仮性便秘)まで幅広く対応でき、便秘の原因に対応する薬味(厚朴、枳実、牛胆、芍薬、大黄、DSS)を配合した便秘改善薬が「

体力のある便秘(実性便秘)から体力のない便秘(仮性便秘)まで幅広く対応でき、便秘の原因に対応する薬味(厚朴、枳実、牛胆、芍薬、大黄、DSS)を配合した便秘改善薬が「 (1)お風呂にゆっくりと入り身体を温めて血行を良くしましょう!

(1)お風呂にゆっくりと入り身体を温めて血行を良くしましょう!

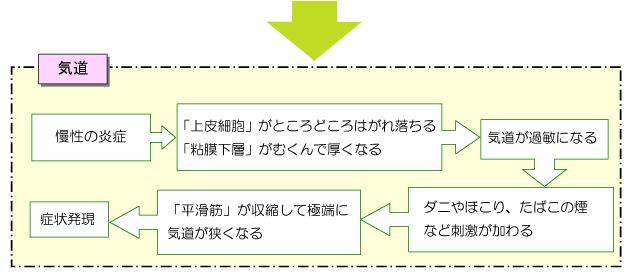

ぜんそくの原因の中で多いのが、ダニやほこり、ペットのフケなどのアレルギー物質(アレルゲン)です。

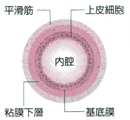

ぜんそくの原因の中で多いのが、ダニやほこり、ペットのフケなどのアレルギー物質(アレルゲン)です。 右の図のように、気道は「上皮細胞」「基底膜」「粘膜下層」や、「平滑筋」という筋肉などによって取り囲まれています。

右の図のように、気道は「上皮細胞」「基底膜」「粘膜下層」や、「平滑筋」という筋肉などによって取り囲まれています。

ぜんそくの治療は薬物療法が中心で、気道における慢性的な炎症を抑える薬(吸入ステロイド薬)や、発作を抑える薬(気管支を拡張させるβ2刺激薬やテオフィリン)が用いられます。

ぜんそくの治療は薬物療法が中心で、気道における慢性的な炎症を抑える薬(吸入ステロイド薬)や、発作を抑える薬(気管支を拡張させるβ2刺激薬やテオフィリン)が用いられます。