季節の変わり目になると増えてくるのが「便秘」の悩み…

季節の変わり目になると増えてくるのが「便秘」の悩み…

厚生労働省が行った国民生活基礎調査(平成22年)を見てみますと、便秘は女性に多く見られる一方で、そのピークは高齢者にあることが分かります。

そこで、今回は「高齢者の便秘」について、お話することにしましょう。

腸の働きとは?

口から入った食べ物は胃で消化された後、小腸へ送られ、そこで栄養と水分の約9割が吸収されます。

口から入った食べ物は胃で消化された後、小腸へ送られ、そこで栄養と水分の約9割が吸収されます。

その後、小腸で吸収されなかった液状の食べ物の残りかすは、大腸へと送られてきます。

大腸は、盲腸→上行結腸→横行結腸→下行結腸→S状結腸→直腸から成り、蠕動運動(大腸壁の筋肉の伸縮運動)によって、小腸から送られてきたものを先へと進めながら、徐々に水分を吸収していき、液状だった残りかすを固める働きがあります。

便秘とは?

「便秘」とは、腸の中で大便が滞ってしまった状態です。

便秘のはっきりした定義はなく、一般的には「3~4日以上便通がない」場合に、便秘と言われることが多くあります。

ただ、毎日排便があっても、「スッキリ便が出ない…」「便が硬い…」といった症状を不快に感じていれば、便秘と言うこともあり、排便の頻度や不快感の有無で判断します。

便秘は、次の2つのタイプに分けられます。

| 便秘のタイプ |

仕組み |

| 機能性便秘 |

腸の働きが鈍くなったり、けいれんするなど、機能が悪くなって起きる |

| 器質性便秘 |

腸の中で炎症を起こしたり、腫瘍(ポリープなど)ができるなど、腸における病気が原因で、腸管内が狭くなることによって起きる |

この2つのうち、多いのは「機能性便秘」の方で、とくに高齢者の場合は、腸の働きが低下し、大便を押し出す力が弱くなったために起こる便秘が多く見られます。

この2つのうち、多いのは「機能性便秘」の方で、とくに高齢者の場合は、腸の働きが低下し、大便を押し出す力が弱くなったために起こる便秘が多く見られます。

便秘が高齢者に多いのはなぜ?

冒頭の国民生活基礎調査にもありました通り、便秘は高齢者に多く見られますが、なぜ高齢者に多いのでしょうか?その理由としては、次の4つが挙げられます。

| ① |

食事の量が減る |

高齢になると、若い頃に比べて、食事の量が減ってくる。

すると、大便の量が少なくなるため、便意を催しにくくなる。 |

| ② |

腸の働きが

低下する |

加齢に伴って、腸の働きが低下し、大便が腸にとどまる時間が長くなることによって、便が硬くなって出にくくなる。 |

| ③ |

便を押し出す力が

弱くなる |

排便するときに必要な腹筋や肛門括約筋が弱くなってしまい、便を押し出しにくくなる。 |

| ④ |

便意を

感じにくくなる |

大便が直腸に到達すると、直腸の神経が感知して大脳を刺激し、便意を感じるが、直腸の知覚が低下して便意を感じにくくなる。そのため、排便のタイミングを逃してしまう。 |

ホノミ漢方における便秘対策は?

一般的な便秘対策と言えば、下剤で怠けた腸に刺激を与えて動かし、排便を促していく方法です。

一般的な便秘対策と言えば、下剤で怠けた腸に刺激を与えて動かし、排便を促していく方法です。

しかし、腸の働きが弱ってきている高齢者の場合、刺激で腸を動かそうとするだけの対策では、かえって負担になってしまうことを考えておかなくてはなりません。

まず、便秘には6つの原因があることを知っておく必要があります。

- 胃酸過多

胃の働きが亢進して胃酸が多くなると、便秘を起こしやすくなります。

- 腸の働きが悪い

腸の働きが強すぎても、弱すぎても大便がスムーズに運ばれず、便秘になってしまいます。

- 血液の巡りが悪い

腹部の血行が悪いと栄養も運ばれず、腸が充分に働くことができないため、大便が滞ってしまいます。

- 胆汁が小腸に分泌されない

胆汁は食べ物の消化を助けたり、腸の蠕動運動を促す働きがありますが、その胆汁が不足すると、便秘を起こしやすくなります。

- 肝臓が炎症を起こして胆汁分泌が上手くできない

肝臓は胆汁を作り出す働きがありますが、その肝臓で炎症を起こすと、胆汁が充分に作られなくなり、不足します。

- 精神的ストレス

精神的なストレスが続くと、自律神経が緊張して腸の働きが乱れるため、排便がスムーズにできなくなります。

そして、ホノミ漢方には、生薬の働きを活かしながら、上記の6つの原因を踏まえた対策がとれるよう工夫された便秘のお薬があります。

そして、ホノミ漢方には、生薬の働きを活かしながら、上記の6つの原因を踏まえた対策がとれるよう工夫された便秘のお薬があります。

それが『ハニドール』です。

ハニドールを構成する成分について、ご紹介しましょう。

- 胃の調子を整える:牛胆・厚朴

- 腸に適度な刺激を与え、大便を先に進める:大黄

- 大便の表面を軟らかくし、 排便をスムーズにする:ジオクチルソジウムスルホサクシネート

- 腹部の血行を良くする:芍薬

- 胆汁の分泌を促す:牛胆

- 自律神経の働きを整え、腹部の張りを鎮める:枳実・厚朴

このように、ハニドールは様々な角度から対策をとることができ、高齢者の便秘にもお使い頂けます。

また、胃腸虚弱が主な原因となって便秘を起こしている場合は、腹部の血行を良くするとともに、胃腸の自発的な働きを活発にしていく対策が必要となります。

また、胃腸虚弱が主な原因となって便秘を起こしている場合は、腹部の血行を良くするとともに、胃腸の自発的な働きを活発にしていく対策が必要となります。

そのために『パナパール錠』を服用する方法もあります。

さらに、便秘対策には、日頃の養生が欠かせません。次のような養生法を日常生活の中で意識しておきましょう。

日常の生活で意識することは?

1)食物繊維が豊富な食べ物を積極的にとるようにする

1)食物繊維が豊富な食べ物を積極的にとるようにする

食べ物に含まれる食物繊維は、胃や腸で消化・吸収されないまま、大腸へと進み、腸内の水分を集めて便を軟らかくしたり、大便を形作ったりする働きがあります。

食物繊維には、水溶性(水に溶ける)と不溶性(水に溶けない)の2つがあり、両方の食物繊維をバランスよくとることが大切です。

(水溶性食物繊維:海藻類、果物類、野菜類など

不溶性食物繊維:穀物類、いも類、豆類、野菜類など)

2)食事は規則正しくとる

2)食事は規則正しくとる

食事の時間が不規則になると、胃や腸などの機能を司る自律神経のバランスが崩れてしまいます。そのため、食事は1日3食、規則正しくとることが大切です。

また、食べ物が胃に入ると、反射的に排便が促されますが(胃・大腸反射)、この反射は朝が最も強いので、毎朝決まった時間に朝食をとるようにしましょう。

3)適度に身体を動かす

高齢になると運動不足になりがちで、それによって便を押し出す腹筋が弱くなってしまいます。

高齢になると運動不足になりがちで、それによって便を押し出す腹筋が弱くなってしまいます。

適度に身体を動かすことによって、全身の血行が良くなり、胃腸の働きが活発になりますし、腹筋の力が高まって、排便しやすくなります。

腰痛、膝の痛み、肩の痛み・・・等々、身体の痛みはとてもつらいものです。

腰痛、膝の痛み、肩の痛み・・・等々、身体の痛みはとてもつらいものです。 症候性の神経痛

症候性の神経痛 漢方の考え方の中には「気」「血」「水」というものがあります。

漢方の考え方の中には「気」「血」「水」というものがあります。そこで、神経痛・リウマチでは、日頃の生活習慣に漢方の考えを活かしていくことが大切になります。

今、日本人の約3人に1人が何らかのアレルギー疾患を患っていると言われています。近年の厚生労働省による調査結果では、さらにその割合は増加し続けているそうです。

今、日本人の約3人に1人が何らかのアレルギー疾患を患っていると言われています。近年の厚生労働省による調査結果では、さらにその割合は増加し続けているそうです。

漢方では、新陳代謝を盛んにするエネルギーが十分あるタイプを『陽病』、持ち合わせていないタイプを『陰病』と呼んでいます。

漢方では、新陳代謝を盛んにするエネルギーが十分あるタイプを『陽病』、持ち合わせていないタイプを『陰病』と呼んでいます。 アクマチックは…

アクマチックは… 花粉症の人は、原因となる花粉の飛散が多い時は、

花粉症の人は、原因となる花粉の飛散が多い時は、 アレルギー症状は、精神的ストレスによって影響しやすく、症状が悪化することがあります。

アレルギー症状は、精神的ストレスによって影響しやすく、症状が悪化することがあります。 手、腰、足などに耐えがたい冷たさを感じる…。

手、腰、足などに耐えがたい冷たさを感じる…。

体内で作られる熱(産生熱)が少なかったり、体外へ出す熱(放散熱)が多いなどの乱れが挙げられます。その他に、体内で作られる熱(産生熱)は血液循環によって身体の隅々まで運ばれますので、血液循環が悪いと冷え症が引き起こされます。

体内で作られる熱(産生熱)が少なかったり、体外へ出す熱(放散熱)が多いなどの乱れが挙げられます。その他に、体内で作られる熱(産生熱)は血液循環によって身体の隅々まで運ばれますので、血液循環が悪いと冷え症が引き起こされます。

冷え症とは、「身体全体は寒くないのに手・足・腰が異常な程、冷たい…」など、

冷え症とは、「身体全体は寒くないのに手・足・腰が異常な程、冷たい…」など、 一般に、男性に比べて女性が『冷え』を感じやすい主な理由は…、

一般に、男性に比べて女性が『冷え』を感じやすい主な理由は…、

暑~い夏なのに、手、腰、足などに耐えがたい冷たさを感じ、体調も思わしくない…。

暑~い夏なのに、手、腰、足などに耐えがたい冷たさを感じ、体調も思わしくない…。

寒さが厳しくなり、空気が乾燥する冬。

寒さが厳しくなり、空気が乾燥する冬。 手指の腹の部分や、手の平、足の裏など角質の厚い皮膚に生じる亀裂(裂け目)のことを「

手指の腹の部分や、手の平、足の裏など角質の厚い皮膚に生じる亀裂(裂け目)のことを「

これらのお薬は、皮膚の状態や症状によって使い分けることが大切です。

これらのお薬は、皮膚の状態や症状によって使い分けることが大切です。 2)しもやけ対策に…血流を良くしましょう!

2)しもやけ対策に…血流を良くしましょう! これらのビタミンが豊富に含まれる食材は…

これらのビタミンが豊富に含まれる食材は…

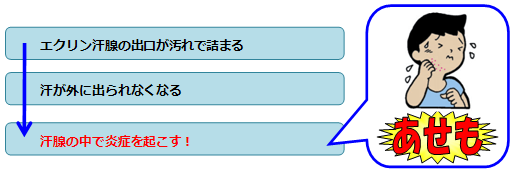

「あせも」改善のお薬としては

「あせも」改善のお薬としては

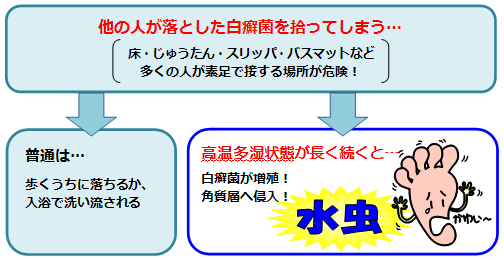

水虫・たむし用薬である

水虫・たむし用薬である あせもの予防・改善・悪化防止には、何より肌を清潔に保つことが一番大切!

あせもの予防・改善・悪化防止には、何より肌を清潔に保つことが一番大切! 湯船で温まるとかえって汗が出てしまい、あせもが悪化することがあります。

湯船で温まるとかえって汗が出てしまい、あせもが悪化することがあります。 皮膚をかきむしって傷つけないように、爪は短く切っておきましょう。

皮膚をかきむしって傷つけないように、爪は短く切っておきましょう。 付着した白癬菌が角質層に侵入するまで、最短でも36時間程度かかるといわれています。そのため、1日1回は必ずお風呂に入り、足を良く洗うことが水虫改善の基本になります。

付着した白癬菌が角質層に侵入するまで、最短でも36時間程度かかるといわれています。そのため、1日1回は必ずお風呂に入り、足を良く洗うことが水虫改善の基本になります。 外用薬を使用する場合は、痒いところだけでなく、周囲の指など広範囲に塗布することが大切。白癬菌が他のところにもついているかもしれないからです。

外用薬を使用する場合は、痒いところだけでなく、周囲の指など広範囲に塗布することが大切。白癬菌が他のところにもついているかもしれないからです。

皮膚の構造 皮膚は、外側から順に「表皮」「真皮」「皮下組織」の3つの層から成ります。

皮膚の構造 皮膚は、外側から順に「表皮」「真皮」「皮下組織」の3つの層から成ります。 では次に、なぜこのような肌あれを起こすのか、その原因についてご紹介しましょう。

では次に、なぜこのような肌あれを起こすのか、その原因についてご紹介しましょう。

栄養バランスの乱れ

栄養バランスの乱れ 皮膚の水分を保って乾燥を防ぐ保湿剤や、健康な皮膚を保つために必要なビタミンB2、B6、Cなどのビタミン剤の内服薬が使用されます。 しかしこれらの対策で症状が良くなっても、使用を中止するとまた肌あれを起こしてしまうことが少なくありません。

皮膚の水分を保って乾燥を防ぐ保湿剤や、健康な皮膚を保つために必要なビタミンB2、B6、Cなどのビタミン剤の内服薬が使用されます。 しかしこれらの対策で症状が良くなっても、使用を中止するとまた肌あれを起こしてしまうことが少なくありません。 ホノミ漢方には、肌あれに良いお薬として

ホノミ漢方には、肌あれに良いお薬として 健康な肌をつくるためには、ビタミン類を充分に摂ることが大切です。

健康な肌をつくるためには、ビタミン類を充分に摂ることが大切です。 ニキビは10代の始め、第二次性徴期とともにでき始め、高校生の頃に最も悪化します。ニキビがこの時期に起こりやすいのは、

ニキビは10代の始め、第二次性徴期とともにでき始め、高校生の頃に最も悪化します。ニキビがこの時期に起こりやすいのは、 ニキビは毛孔に起こる疾患です。

ニキビは毛孔に起こる疾患です。 男性ホルモンの分泌が増えると、皮脂腺が刺激され、皮脂が大量に分泌されます。すると、

男性ホルモンの分泌が増えると、皮脂腺が刺激され、皮脂が大量に分泌されます。すると、 面皰ができると、

面皰ができると、 さらに症状が進行すると、

さらに症状が進行すると、 皮脂の分泌を抑える外用薬や、アクネ菌の増殖を抑える外用薬が使用されます。

皮脂の分泌を抑える外用薬や、アクネ菌の増殖を抑える外用薬が使用されます。

季節の変わり目になると増えてくるのが「便秘」の悩み…

季節の変わり目になると増えてくるのが「便秘」の悩み… 口から入った食べ物は胃で消化された後、小腸へ送られ、そこで栄養と水分の約9割が吸収されます。

口から入った食べ物は胃で消化された後、小腸へ送られ、そこで栄養と水分の約9割が吸収されます。 この2つのうち、多いのは「機能性便秘」の方で、とくに高齢者の場合は、腸の働きが低下し、大便を押し出す力が弱くなったために起こる便秘が多く見られます。

この2つのうち、多いのは「機能性便秘」の方で、とくに高齢者の場合は、腸の働きが低下し、大便を押し出す力が弱くなったために起こる便秘が多く見られます。 一般的な便秘対策と言えば、下剤で怠けた腸に刺激を与えて動かし、排便を促していく方法です。

一般的な便秘対策と言えば、下剤で怠けた腸に刺激を与えて動かし、排便を促していく方法です。 そして、ホノミ漢方には、生薬の働きを活かしながら、上記の6つの原因を踏まえた対策がとれるよう工夫された便秘のお薬があります。

そして、ホノミ漢方には、生薬の働きを活かしながら、上記の6つの原因を踏まえた対策がとれるよう工夫された便秘のお薬があります。 また、胃腸虚弱が主な原因となって便秘を起こしている場合は、腹部の血行を良くするとともに、胃腸の自発的な働きを活発にしていく対策が必要となります。

また、胃腸虚弱が主な原因となって便秘を起こしている場合は、腹部の血行を良くするとともに、胃腸の自発的な働きを活発にしていく対策が必要となります。 1)食物繊維が豊富な食べ物を積極的にとるようにする

1)食物繊維が豊富な食べ物を積極的にとるようにする 2)食事は規則正しくとる

2)食事は規則正しくとる 高齢になると運動不足になりがちで、それによって便を押し出す腹筋が弱くなってしまいます。

高齢になると運動不足になりがちで、それによって便を押し出す腹筋が弱くなってしまいます。