月経の前になると、イライラしたり、お腹や腰が痛くなったり、眠気が起きたり…。皆さんもこのような経験はありませんか?

月経の前になると、イライラしたり、お腹や腰が痛くなったり、眠気が起きたり…。皆さんもこのような経験はありませんか?

月経前につらい症状が現れるのは当たり前だと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこのような月経前の心身の不調は「月経前(ぜん)症候群」という病気の1つとして捉えられています。

現在、月経前にこうしたさまざまな不調を訴える女性は非常に多く、ある調査によると、20~40代の女性の約9割もの人がこの月経前症候群を経験したことがあると答えているそうです。

そこで今回は、多くの女性を悩ます病気『月経前症候群』についてお話しすることにしましょう。

月経前症候群とは

月経前症候群とは、月経の3~10日前からさまざまな精神的、身体的症状が現れ、月経開始とともにこれらの症状が消えるような状態をいいます。英語では”PMS”(Premenstrual Syndrome)と呼ばれ、また以前は「月経前緊張症」という名前で呼ばれていました。

月経前症候群で見られる症状は多岐にわたりますが、主に次のような精神的症状、身体的症状が現れてきます。

| 精神的症状 | 身体的症状 | |||

|---|---|---|---|---|

|

|

このような症状を経験した女性のほとんどは月経前症候群に対してストレスを感じているようで、この影響から「人に不機嫌な態度を取ってしまった」「物や人にあたってしまった」「月経前症候群が原因で仕事を休みたいと思ったことがある」など、人間関係や社会生活にも影響が出ていると感じている女性も少なくないようです。

月経前症候群の原因

月経前症候群が起こる原因はまだはっきりと分かっていないのですが、次の2つの要因が関係しているのではないかと考えられています。

①ホルモン分泌の変化

①ホルモン分泌の変化

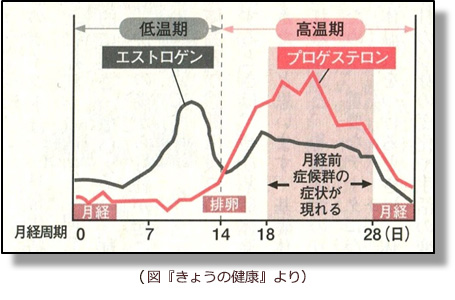

症状が現れる月経の3~10日前というのは月経周期の中の高温期(黄体期)に当たり、この時期は女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンの分泌が大きく変化する時期になります(右図参照)。このホルモン分泌の変動が心身に何らかの影響を与えているのではないかと考えられています。

②ストレスによる影響

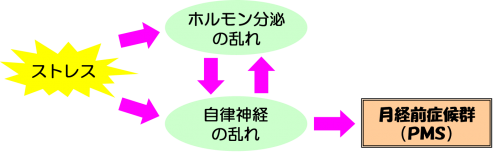

もう一つの要因はストレスなどの精神的要素です。ストレスが加わると女性ホルモンの分泌が乱れるだけでなく、自律神経の働きにも影響します。自律神経は内臓や分泌腺など身体のさまざまな働きをコントロールしているので、自律神経が乱れることで心身にいろんな症状が現れてきます。

病院での治療

このような月経前症候群の症状に対して、病院では主に「ホルモン療法」が行われます。これは、ピル(経口避妊薬)などを使用して月経前に変動するホルモン分泌を一定にコントロールするという治療法です。また、他にも精神的な症状の改善に「抗不安薬」や「抗うつ薬」が使用されることもあります。

このような月経前症候群の症状に対して、病院では主に「ホルモン療法」が行われます。これは、ピル(経口避妊薬)などを使用して月経前に変動するホルモン分泌を一定にコントロールするという治療法です。また、他にも精神的な症状の改善に「抗不安薬」や「抗うつ薬」が使用されることもあります。

しかし、これらの治療法はあくまで症状を緩和するだけの対症療法に過ぎません。現代医学では月経前症候群の原因自体がまだ明確でないため、残念ながら根本的に治療する方法は確立されていないようです。

ホノミ漢方における対策

現代医学では原因不明といわれるような病気であっても、漢方の考えに基づいた治療を行っていくことが可能です。特に、月経前症候群を含め女性に起こりやすいさまざまな病気「女性病」の改善には、広く漢方薬が活用されています。

月経前症候群は、漢方では血(血行・ホルモン)の乱れを中心に、気(神経の働き)の乱れ、水(水分代謝)の乱れが影響して起こっていると考えられています。 そこでホノミ漢方には、この中でも重要な「血の乱れ」、つまり血行不良やホルモンバランスの乱れを整えるための

“女性病のお薬”『エッキ錠』があります!

生活習慣で気を付けること

月経前症候群は、生活習慣を改善することによっても症状を緩和させることができます。漢方の力で身体の中のホルモンバランスを整えながら、日頃の生活の中では次のようなことに気をつけておきましょう。

1)カフェイン、塩分を控えましょう

- カフェインには神経を興奮させる働きがあるので、月経前症候群の精神的症状を悪化させる可能性があります。コーヒーやチョコレートなど、カフェインを多く含む飲み物や食べ物はなるべく避けるようにしましょう。

- 塩分を控えることで体内に溜まっている水分量が減るので、月経前症候群によるむくみを改善することができます。

2)カルシウム、ビタミンB6の摂取を増やす

- カルシウムを十分に摂取することで、月経前症候群の身体的・精神的症状が軽減されます。

- また、ビタミンB6も月経前症候群の症状を緩和させるといわれているので、摂取を増やすようにしましょう。

3)ストレスを解消しましょう

- 月経前症候群は、ストレスなどの精神的な要因が大きく関係しています。あまり体調の細かな部分ばかりを気にしすぎず、趣味や好きなことに集中してストレスを解消することも大切です。

- 適度に身体を動かすこともストレス発散につながるので、定期的に有酸素運動を行うのも良いでしょう。

1)インスリン分泌の障害

1)インスリン分泌の障害 2)インスリン感受性の低下

2)インスリン感受性の低下 血糖値が高い状態が慢性的に続くと、血管に大きな負担がかかり、血管がもろくなってしまいます。そのため、多くの血管が存在する眼や腎臓、さらに脳や心臓に合併症を起こし、最悪の場合には失明や透析、脳梗塞や心筋梗塞につながってしまいます。そのため、早い段階から生活習慣の改善や薬の活用によって血糖値を良好にコントロールする必要があるのです。

血糖値が高い状態が慢性的に続くと、血管に大きな負担がかかり、血管がもろくなってしまいます。そのため、多くの血管が存在する眼や腎臓、さらに脳や心臓に合併症を起こし、最悪の場合には失明や透析、脳梗塞や心筋梗塞につながってしまいます。そのため、早い段階から生活習慣の改善や薬の活用によって血糖値を良好にコントロールする必要があるのです。 糖尿病治療の基本は、生活習慣の改善。食生活や運動療法などを行い、日々の生活習慣を見直すことが重要です。生活習慣の改善に取り組んでも改善が見られない時は、薬物療法が行われます。内服薬としては、以下のものがあります。

糖尿病治療の基本は、生活習慣の改善。食生活や運動療法などを行い、日々の生活習慣を見直すことが重要です。生活習慣の改善に取り組んでも改善が見られない時は、薬物療法が行われます。内服薬としては、以下のものがあります。 血糖値が気になる方におすすめできるお薬として、

血糖値が気になる方におすすめできるお薬として、

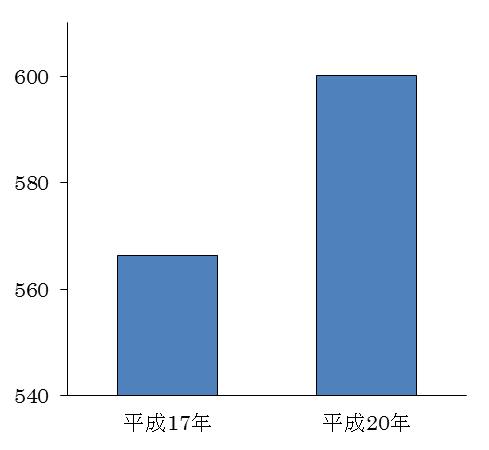

平成20年患者調査より

平成20年患者調査より

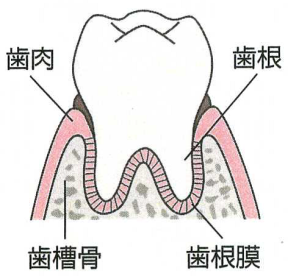

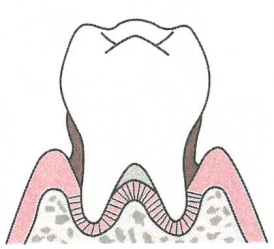

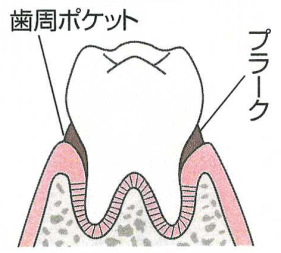

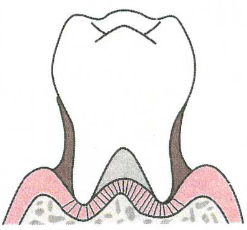

ホノミ漢方には、歯周病における化膿・炎症疾患を改善するお薬として、

ホノミ漢方には、歯周病における化膿・炎症疾患を改善するお薬として、 1) 毎日の歯磨きは欠かさずに!

1) 毎日の歯磨きは欠かさずに!

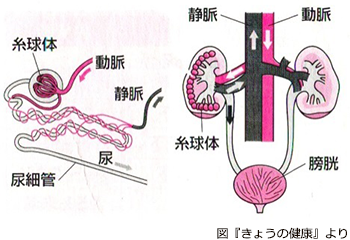

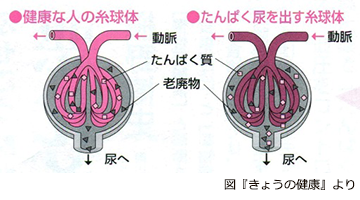

尿の中にたんぱくが出てしまう「たんぱく尿」…

尿の中にたんぱくが出てしまう「たんぱく尿」… ① 血液中の老廃物を尿として排出する

① 血液中の老廃物を尿として排出する

能低下が進行して、腎機能が果たせなくなった状態を「腎不全」といい、末期の腎不全になると透析を受けなくてはなりません。

能低下が進行して、腎機能が果たせなくなった状態を「腎不全」といい、末期の腎不全になると透析を受けなくてはなりません。 病院での薬物療法としては、高血圧や糖尿病といった慢性腎臓病の悪化の原因となる病気に対する治療が中心です。

病院での薬物療法としては、高血圧や糖尿病といった慢性腎臓病の悪化の原因となる病気に対する治療が中心です。 ②血糖をコントロールする

②血糖をコントロールする ホノミ漢方には、生薬の働きを活かして、腎機能の気になる方におすすめできるお薬があります。

ホノミ漢方には、生薬の働きを活かして、腎機能の気になる方におすすめできるお薬があります。  肝臓で代謝された後の老廃物は、腎臓から尿として排泄されますが、腎機能が低下すると、老廃物が排泄し切れなくなります。

肝臓で代謝された後の老廃物は、腎臓から尿として排泄されますが、腎機能が低下すると、老廃物が排泄し切れなくなります。 塩分の摂り過ぎは高血圧を引き起こし、慢性腎臓病を悪化させることになります。

塩分の摂り過ぎは高血圧を引き起こし、慢性腎臓病を悪化させることになります。  5)適度に運動する

5)適度に運動する 暑い夏が始まると、冷たいビールのおいしい季節になってきます。暑気払いやお盆の行事、夏祭りなど、皆でお酒を飲む機会が多くなりがちですが、飲みすぎには充分ご注意を!

暑い夏が始まると、冷たいビールのおいしい季節になってきます。暑気払いやお盆の行事、夏祭りなど、皆でお酒を飲む機会が多くなりがちですが、飲みすぎには充分ご注意を! 皆さんご存知のように、お酒(アルコール)と関係の深い臓器は

皆さんご存知のように、お酒(アルコール)と関係の深い臓器は アルコール性肝障害の治療は「

アルコール性肝障害の治療は「 アルコール性肝障害のように、肝臓に負担がかかって働きが悪くなると、肝臓で解毒できなかった有害物質が腎臓に回り、腎臓に対しても負担を与えてしまうことになります。

アルコール性肝障害のように、肝臓に負担がかかって働きが悪くなると、肝臓で解毒できなかった有害物質が腎臓に回り、腎臓に対しても負担を与えてしまうことになります。  アルコール性肝障害と診断を受けている場合、または飲酒が原因で肝機能の数値(GOT、GPTなど)が高い場合は、

アルコール性肝障害と診断を受けている場合、または飲酒が原因で肝機能の数値(GOT、GPTなど)が高い場合は、 2)食事にも気を付けましょう!

2)食事にも気を付けましょう! 3)適度に運動を!

3)適度に運動を!

高血圧を改善していく上で、最も大切とされるのは生活習慣の改善です。

高血圧を改善していく上で、最も大切とされるのは生活習慣の改善です。

食塩(塩化ナトリウム)を取りすぎると、血液中のナトリウム濃度が増え、その濃度を下げようと血液中の水分量が増えます。そのため、血液の量が多くなり、血圧が高くなります。

食塩(塩化ナトリウム)を取りすぎると、血液中のナトリウム濃度が増え、その濃度を下げようと血液中の水分量が増えます。そのため、血液の量が多くなり、血圧が高くなります。 アルコールは、血管を拡げる作用があるため、お酒を飲んだ直後は血圧が下がるのですが、酔いがさめるころには、血管が収縮するため、血圧が上がってしまいます。

アルコールは、血管を拡げる作用があるため、お酒を飲んだ直後は血圧が下がるのですが、酔いがさめるころには、血管が収縮するため、血圧が上がってしまいます。

風邪は年中かかりますが、とくに秋から冬は風邪を引きやすい季節です。

風邪は年中かかりますが、とくに秋から冬は風邪を引きやすい季節です。  風邪症候群の80~90%はウイルス感染、10~20%がマイコプラズマ、クラミジア、細菌感染によるといわれています。

風邪症候群の80~90%はウイルス感染、10~20%がマイコプラズマ、クラミジア、細菌感染によるといわれています。 ホノミ漢方では現代人の体質を考慮した風邪対策として…

ホノミ漢方では現代人の体質を考慮した風邪対策として… (3) 充分に睡眠をとって、栄養バランスの良い食事を取る

(3) 充分に睡眠をとって、栄養バランスの良い食事を取る

片足立ちで靴下が履けないことがある

片足立ちで靴下が履けないことがある

1) 軽い運動を取り入れましょう!

1) 軽い運動を取り入れましょう! 骨粗鬆症を予防するため、骨の材料になる

骨粗鬆症を予防するため、骨の材料になる

一般的に、女性が『腰痛』を感じやすい主な理由は・・・、

一般的に、女性が『腰痛』を感じやすい主な理由は・・・、

痛いからといって身体を動かさなくなると、腰や下半身の筋力が落ちてしまい、腰痛を悪化させてしまう悪循環になることがあります。水泳や散歩などで無理のない適度な運動を取り入れ、脊椎を支えるのに必要な

痛いからといって身体を動かさなくなると、腰や下半身の筋力が落ちてしまい、腰痛を悪化させてしまう悪循環になることがあります。水泳や散歩などで無理のない適度な運動を取り入れ、脊椎を支えるのに必要な 肥満は重い体重を支えるため、腰に過剰な負担をかけてしまいます。肥満にならないよう、

肥満は重い体重を支えるため、腰に過剰な負担をかけてしまいます。肥満にならないよう、

変形性膝関節症を放っておくと、関節軟骨がどんどんすり減っていき、やがて骨の一部がむき出しになったり、骨棘(こつきょく)と呼ばれるとげ状の骨が形成されるなど、悪化していきます。

変形性膝関節症を放っておくと、関節軟骨がどんどんすり減っていき、やがて骨の一部がむき出しになったり、骨棘(こつきょく)と呼ばれるとげ状の骨が形成されるなど、悪化していきます。

年齢が高い人

年齢が高い人 重が重いと、ひざへの負担も大きくなります。ひざには、歩く時に体重の2~3倍の負荷がかかるとされています。

重が重いと、ひざへの負担も大きくなります。ひざには、歩く時に体重の2~3倍の負荷がかかるとされています。 漢方の考え方の中には「気」「血」「水」というものがあります。

漢方の考え方の中には「気」「血」「水」というものがあります。

ひざの痛みを改善するには、適度な運動が効果的です。運動は関節軟骨の新陳代謝を活発にしますし、運動でひざ関節を支える筋肉を鍛えることで、関節にかかる負担を少なくすることができます。

ひざの痛みを改善するには、適度な運動が効果的です。運動は関節軟骨の新陳代謝を活発にしますし、運動でひざ関節を支える筋肉を鍛えることで、関節にかかる負担を少なくすることができます。