「気分が落ち込んで、なにもやる気が起きない…」

「どうしようもなく不安で、息苦しい…」 など

一時的な落ち込みや不安は、誰にでもある正常な反応です。

しかし、常にそのような感情が頭の中を埋め尽くし、心身に負担をかけている場合、精神(こころ)の病につながる可能性があります。

特に、現代は、“ストレス社会”といわれるほど、長時間労働や人間関係など多くのストレスが蔓延しています。それに伴い、うつ病などの気分障害に悩む人の数は、111万人を超え(平成26度厚生労働省患者調査)、過去に比べ、精神(こころ)の病が身近な病気として定着しつつあります。

そこで今回は、『精神(こころ)の病』をテーマに、その中でも「うつ病」についてお話しすることにしましょう。

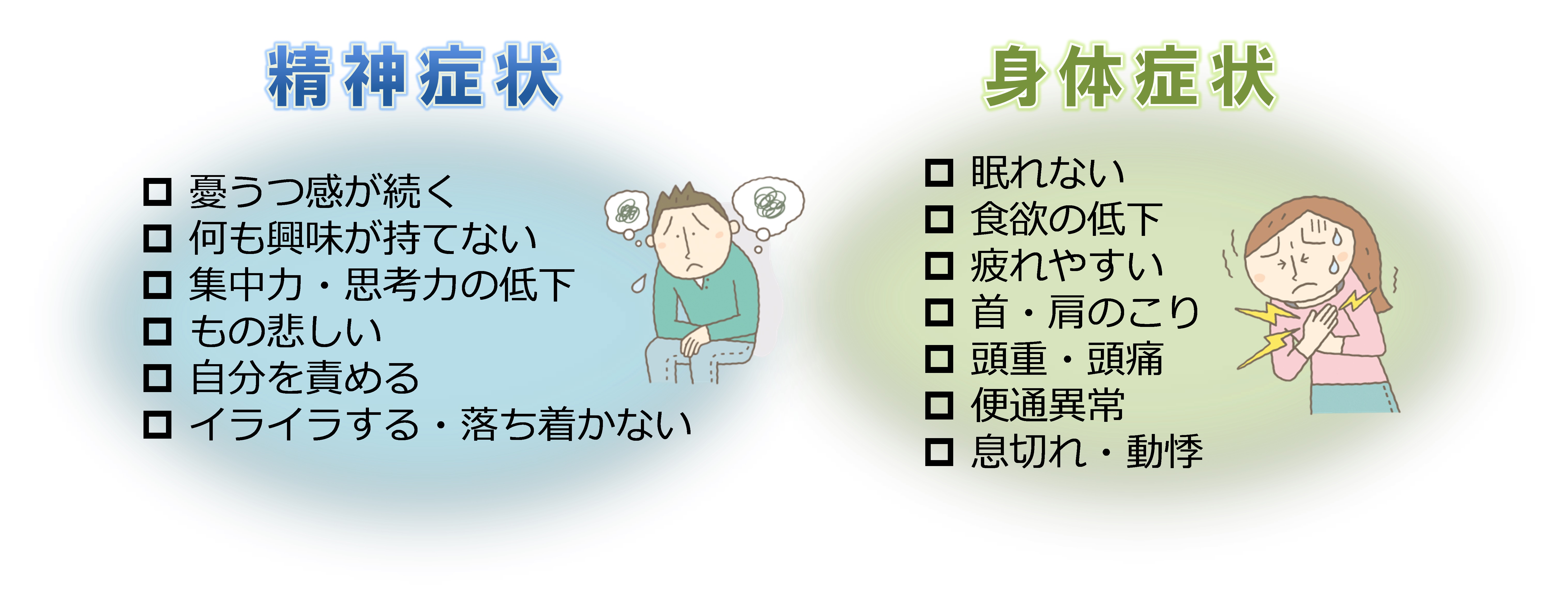

うつ病の症状

「うつ病」とは、気分の落ち込みや喜び・興味の減退などの症状が長い間持続し、日常生活にも支障をきたすようになった状態を指します。

気分が落ち込んだりすることは誰もが日常的に体験していることですが、日常的な「憂うつ感」と、うつ病の症状として経験される「抑うつ気分」は同じものではありません。うつ病による症状は強く、長引き、普通では考えられないほど悲観的になります。こころのエネルギーを消耗するため、思考力が低下し、色々なことを考える余裕がなくなった結果、常に追い詰められたように感じる人もいます。

そのようなこころの症状に加えて、不眠や倦怠感などの身体症状が現れることも特徴です。

代表的な症状は以下のとおりです。

うつ病は、他の病気のように血液検査や画像検査などで異常を見つけることができないため、現れている症状がうつ病を発症しているためなのか、それとも気分の問題なのか、明確に区別することは難しく、基本的には医師との面談を通して診断が行われます。安易に自分で判断したりせず、心配な症状がある場合は、専門の医療機関を受診しましょう。

うつ病発症の原因

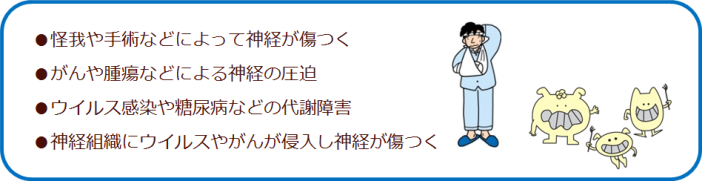

うつ病が発症する原因として、①心理的ストレス、②脳内の変化、③なりやすい体質の3種類が考えられています。

①心理的ストレス

過労や人間関係、生活の変化(結婚、出産、離婚、死別、就職、昇進、引っ越しなど)のストレスがうつ病発症のきっかけになります。結婚や出産など、本来喜ばしい出来事であっても、人生に大きく関わるライフイベントはストレスとなりやすく、プレッシャーから心に負担を感じる人も多いようです。

②脳内の変化

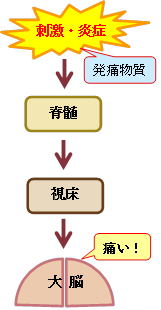

脳内には、多くの神経細胞が存在し、神経伝達物質を通して、情報を伝え合い、正常な働きを保っています。しかし、多大なストレスがかかると、意欲や気分を調整する神経伝達物質(セロトニン、ノルアドレナリンなど)が減少し、それに伴い、脳の働きのバランスが崩れることで、うつ病を発症するといわれています。

③なりやすい体質

うつ病の発症と遺伝子に関連があるとはいい切れませんが、親や兄弟がうつ病になったことがある人は、発症率が1.5~3倍になることが判っています。

一般的な治療法

うつ病は、“こころの風邪”と表現されることもありますが、風邪のように市販薬をのんだらすぐに治る病気ではなく、重症例では自殺に至るなど命に関わる重大な病気です。そのため、病気としっかり向き合い、適切な治療を受ける必要があります。

主に「薬物療法」や「精神療法」「環境療法」を組み合わせて治療を行います。

・薬物療法

うつ病は、脳の神経細胞の働きに異常が生じている病気ですので、「抗うつ薬」を用いて、神経伝達物質(セロトニン、ノルアドレナリンなど)の働きを高め、症状を改善させます。

代表的な抗うつ薬として、以下の薬が使われています。

・SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)

・SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)

・NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)

・三環系抗うつ薬

・四環系抗うつ薬 など

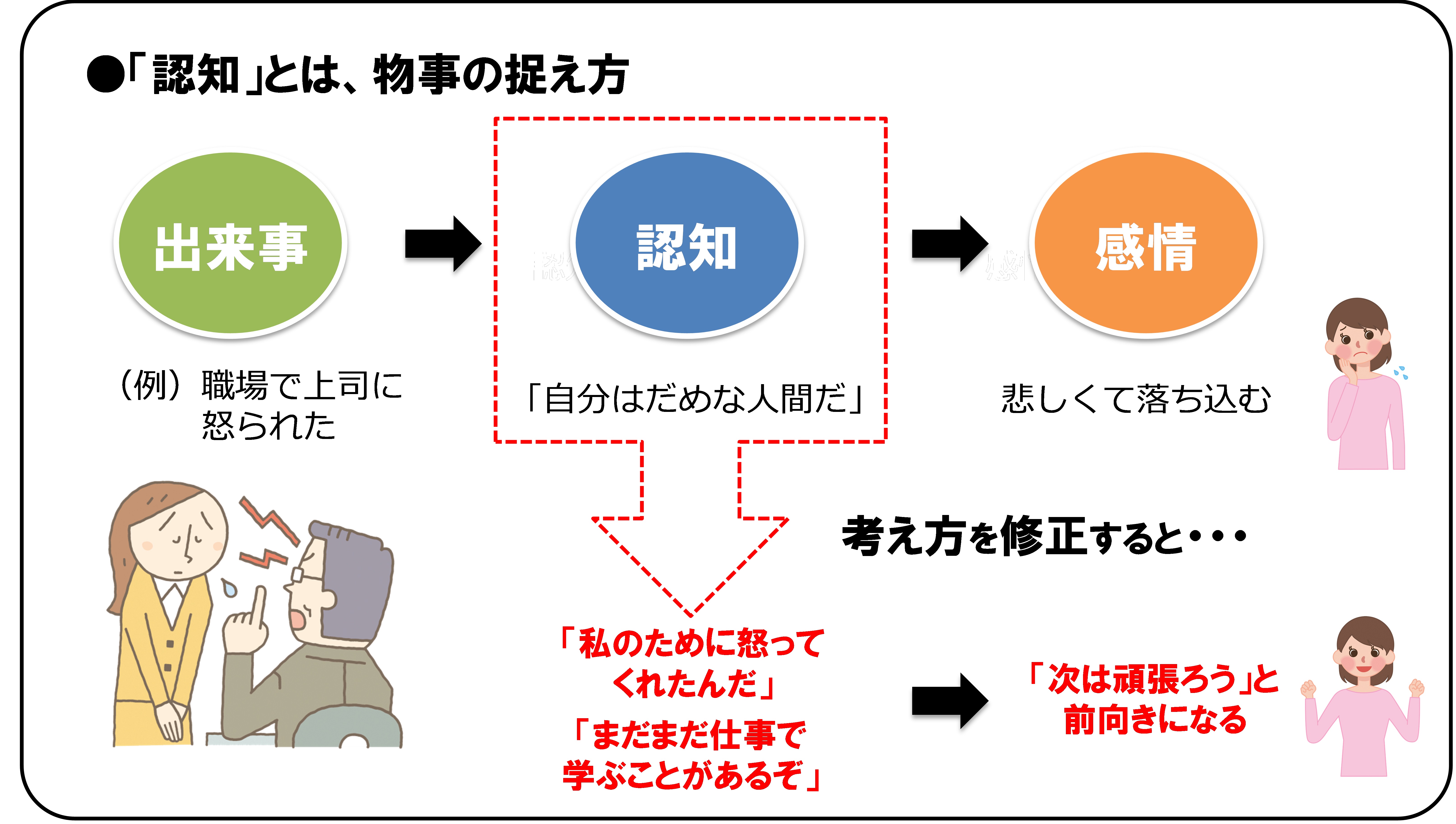

・精神療法(認知行動療法)

人の感情は、出来事によって引き起こされるものではなく、その出来事をどう捉えるかによって大きく変わります。うつ病の人は、物事の見方や考え方が偏り、客観的に見ると何でもないような事柄でも悲観的に捉えてしまうため、結果として大きなストレスを抱えてしまいます。

認知行動療法では、つらい出来事があったときの自分の考えを見つめ直して、自らの思考の偏りを修正していきます。治療を続けると、自分の考え方の癖が分かるようになり、気分が落ち込みやすい状況に直面しても、柔軟な考え方を身につけることでストレスを減らせるようになります。

認知行動療法にはいくつか種類がありますので、専門の医師に相談して、自分に合った方法を実践していくのがよいでしょう。

・環境療法

うつ症状が強い人の場合、休養をとるなど、ストレスを感じている環境から一旦離れてみることも大切です。仕事や家事などに追われている人は、休むことに抵抗を感じることもあるかもしれませんが、思い切って休むことで、弱った心身の回復を早めることができます。

ホノミ漢方における対策

漢方では、胃の弱い人は身体にとって不要な水分をうまく排出することができず、それが胃の中に停滞するようになり(「胃内停水」という)、その不良水分が原因となって、神経症状を起こすと考えられています。

例えば、のどに異物感が現れたり(「咽中炙臠(いんちゅうしゃらん)」という)、過度な心配性になったり、発作性の動悸を訴えたりします。

ホノミ漢方では、このような胃弱者に起こりやすい神経症状を改善するお薬として、「安静錠」があります。

効能・効果

気欝症、胃腸虚弱者の神経衰弱、更年期神経症、ヒステリー、神経性食道狭窄、胃アトニー、肋間神経痛、つわり、嘔吐、気管支炎、気管支喘息、浮腫

構成生薬

- 胃内停水が原因で起こる症状(気持ちの亢(たか)ぶり、嘔吐、咳)を改善する…半夏

- のぼせたり、イライラする気持ちを鎮め、胃の働きを正常に整えていく…厚朴

- 胃を活発にし、自律神経の働きを良くして、半夏の働きを助ける…生姜

- 精油の働きで自律神経の失調を治し、うっとうしい気分を散らす…蘇葉

- 胃と腎の不良水分を排出する…茯苓

また、つらい神経症状で心身が疲れて眠れないようなときには、睡眠を妨げる自律神経やホルモンの乱れを整え、眠りを調節しながら徐々に眠れる体質にしていく 「コンレス錠」もご用意しております。

さらに、神経が亢ぶって、興奮感やイライラが強く落ち着かないときには、鎮静作用のある生薬を含んだ「ホノミラビオ錠」をお試しください。

これらのお薬は、ホノミ漢方会会員の薬局・薬店でお買い求めいただけます。

なお、精神(こころ)の病は、体質や病気の状態によって、適したお薬が異なってきます。

服用に際しては、安静錠など、ホノミ漢方の薬をお取り扱いいただいている薬局・薬店の先生にまずはよくご相談ください。

日常生活における注意

精神(こころ)の病の発症や再発を防ぐためには、発症の引き金となったストレスを避けることが大切です。お薬の服用と併せて、日常生活の中で次のようなことに注意しましょう。

1)十分な睡眠をとる

忙しい生活を送る中で、ついつい睡眠時間を削ってしまいがちですが、慢性的な睡眠不足は、ストレスに対する身体の抵抗力を弱めてしまいます。良質な睡眠をとり、脳を休めることで、ストレスをためにくくなります。寝る前のテレビやスマ―トフォンの使用を控えたり、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かると、リラックスできて良い睡眠がとれます。

2)自分を見つめ直す

ストレスを抱えやすい人は、生真面目すぎて、完璧主義であったり、物事に対する考え方が悲観的であることが多いものです。ゆとりのある考え方を持つために、寝る前に読書をしたり、自らの置かれた状況を紙に書き出すなど、自分と向き合う時間を作るとよいでしょう。

3)適度な運動をする

運動習慣をもつことは、ストレス発散に非常に役立ちます。ウォーキングやサイクリングなど、一定のリズムで身体の筋肉を動かす有酸素運動により、脳の情報伝達のバランスを整える神経物質である「セロトニン」や「エンドルフィン」が活性化し、心が落ち着き、ポジティブな思考になります。

4)一人で悩まない

悩みごとがあって困ったときは、一人で悩まずに家族や友人、主治医、お薬の専門家(ホノミ漢方会員店)など信頼できる人に相談しましょう。自分の気持ちを誰かに話すだけでも、沈んだ気分が和らぎます。

喫煙

喫煙 適度な

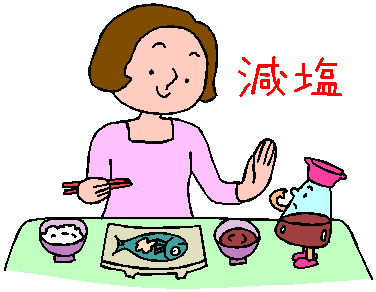

適度な 日本人の食塩の平均摂取量は1日10gを超えているといわれています。しかし、腎機能に問題がある場合は1日6gの食塩が目標として設定されています。塩分は調味料以外にもパンや麺類、加工食品等にも含まれています。

日本人の食塩の平均摂取量は1日10gを超えているといわれています。しかし、腎機能に問題がある場合は1日6gの食塩が目標として設定されています。塩分は調味料以外にもパンや麺類、加工食品等にも含まれています。

「少し食べただけで、すぐにお腹がいっぱいになる…」

「少し食べただけで、すぐにお腹がいっぱいになる…」

さて、原因となる病気がないにもかかわらず、どうして胃の機能は乱れるのでしょうか。

さて、原因となる病気がないにもかかわらず、どうして胃の機能は乱れるのでしょうか。

●食事をとると胃に過剰な負担がかかるため、規則正しく食事をとります。

●食事をとると胃に過剰な負担がかかるため、規則正しく食事をとります。

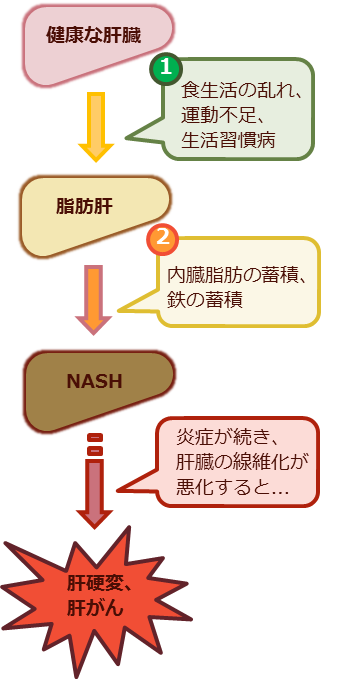

しかし、アルコールを飲まない場合でも、食べすぎや運動不足などの生活習慣の乱れによって、肝臓では脂肪がたまっていきます。

しかし、アルコールを飲まない場合でも、食べすぎや運動不足などの生活習慣の乱れによって、肝臓では脂肪がたまっていきます。 第1段階 脂肪肝

第1段階 脂肪肝 病院でのNASHの 治療の基本は、原因となる肥満や生活習慣の改善です。バランスの良い食事や運動法といった生活指導の他に、生活習慣病のある人はその病気に対する薬物治療も行われます。また、生活習慣病のない人は肝臓の炎症や線維化を抑える薬物治療が行われます。

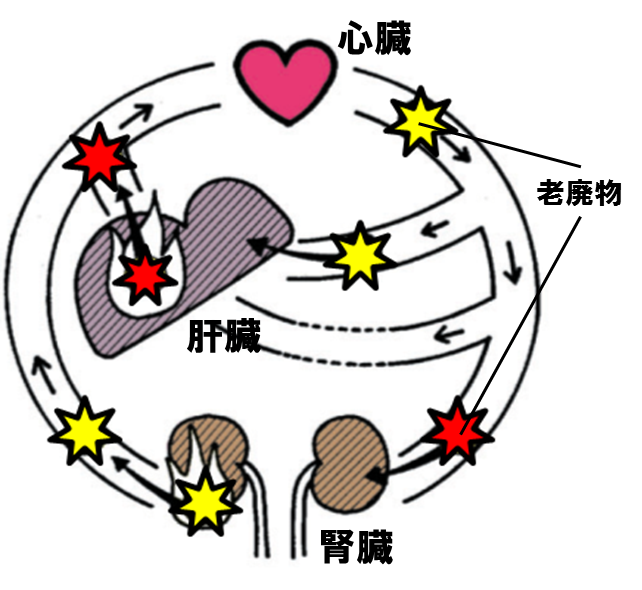

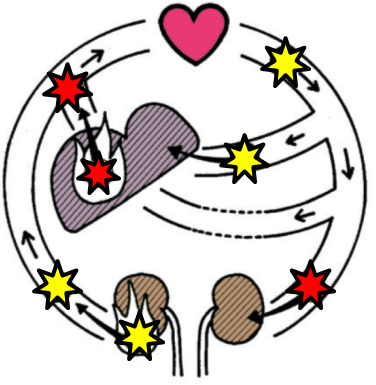

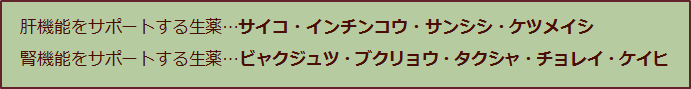

病院でのNASHの 治療の基本は、原因となる肥満や生活習慣の改善です。バランスの良い食事や運動法といった生活指導の他に、生活習慣病のある人はその病気に対する薬物治療も行われます。また、生活習慣病のない人は肝臓の炎症や線維化を抑える薬物治療が行われます。 体内に入った有害物質は肝臓で代謝・解毒され、腎臓でろ過・排出されます。肝臓の機能が低下すると、有害物質は解毒されないまま腎臓へと送られてしまい、腎臓に負担がかかり、腎機能の低下を招いてしまいます。このように、肝臓と腎臓は密接に関係しているため、肝臓が悪いときには、肝臓の機能を整えるとともに、腎臓の機能もサポートしなくてはなりません。

体内に入った有害物質は肝臓で代謝・解毒され、腎臓でろ過・排出されます。肝臓の機能が低下すると、有害物質は解毒されないまま腎臓へと送られてしまい、腎臓に負担がかかり、腎機能の低下を招いてしまいます。このように、肝臓と腎臓は密接に関係しているため、肝臓が悪いときには、肝臓の機能を整えるとともに、腎臓の機能もサポートしなくてはなりません。

甘いもの

甘いもの 早食い

早食い 運動をしないと肝臓にある脂肪を消費することができず、どんどん脂肪がたまっていきます。

運動をしないと肝臓にある脂肪を消費することができず、どんどん脂肪がたまっていきます。

仕事での緊張感が夜まで持続したり、悩みや心配で神経が高ぶると寝つけなくなります。そして一度うまく寝つけないと「また眠れないかもしれない」と不安になり、ますます寝つけなくなってしまいます(不眠恐怖)。

仕事での緊張感が夜まで持続したり、悩みや心配で神経が高ぶると寝つけなくなります。そして一度うまく寝つけないと「また眠れないかもしれない」と不安になり、ますます寝つけなくなってしまいます(不眠恐怖)。

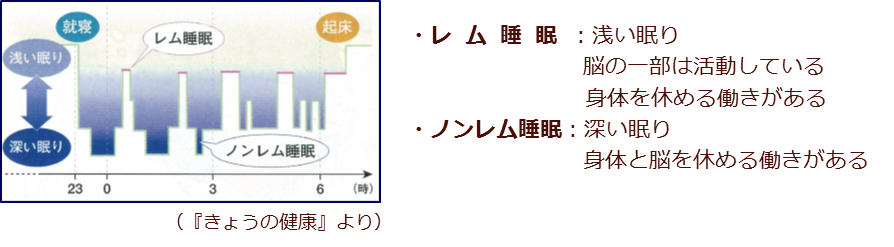

年をとると体内時計の周期が短くなるため、体内時計が前にずれて早朝に目が覚めやすくなります。さらに、成長に関わるノンレム睡眠が減り、浅い眠りであるレム睡眠が増えるため、中途覚醒も起こりやすくなります。

年をとると体内時計の周期が短くなるため、体内時計が前にずれて早朝に目が覚めやすくなります。さらに、成長に関わるノンレム睡眠が減り、浅い眠りであるレム睡眠が増えるため、中途覚醒も起こりやすくなります。

昼間は積極的に活動して、太陽の光を浴びるようにします。活動することで適度な疲労感が得られる上に、日中(特に午前中)太陽の光を浴びることで、夕方以降に睡眠物質(メラトニン)が多く分泌されるので、眠りにつきやすくなります。

昼間は積極的に活動して、太陽の光を浴びるようにします。活動することで適度な疲労感が得られる上に、日中(特に午前中)太陽の光を浴びることで、夕方以降に睡眠物質(メラトニン)が多く分泌されるので、眠りにつきやすくなります。